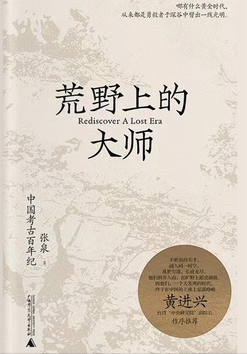

【金法文苑】“品经典”读书分享之187——读《荒野上的大师》有感

探寻历史文明曙光

在历史的长河中,总有一些身影熠熠生辉,宛如暗夜中的执火者,他们不顾周遭的黑暗与艰难,毅然向着未知的荒野进发,只为探寻那隐匿在岁月深处的历史文明曙光。《荒野上的大师》聚焦于近代中国考古学初创阶段的杰出大师们,讲述了大约一百年前,一批杰出的考古学、地质学、人类学和建筑学学者,在广袤的中国大地上开创考古事业的故事。

早在19世纪下半叶,德国著名地质学家李希霍芬,也就是提出“丝绸之路”这个概念的那位学者,就曾在中国大地上进行了七次长途考察。古老而神秘的中国,虽然从晚清开始逐渐衰落,但它极其丰富的自然、历史、文化资源,还是吸引着一大批海外学人前来探访,他们探索中国的地理、矿藏、生物、建筑、文物,足迹遍布长城内外、大江南北。他们是中国大地上考古事业的先行者,是许多学术研究领域的拓荒者。不过,其中也不乏盗取、收藏中国文物的行为,最著名的莫过于斯坦因与伯希和掠走敦煌遗书和上万件文物的例子。伯希和甚至不无骄傲地在北京六国饭店,展示他从中国各地搜罗来的古籍,前来观看的中国官员和学者无不百感交集。就在海外学者千里迢迢来到中国,进行调查研究的时候,中国学者却对这些珍贵的遗存视若无睹。

上世纪20年代初,这种局面迎来转机。彼时的中国,正处于内忧外患、风雨飘摇的时代,一批了不起的学者,他们毅然放弃相对优越的生活条件,甘愿到荒野之中进行考古发掘或地质调查。这批学者包括傅斯年、李济、董作宾、梁思永、丁文江、翁文灏、贾兰坡、李四光、梁思成、林徽因等等。他们的专业领域不尽相同,但他们的研究方法有共通之处——不是像传统文人那样只是埋首于故纸堆,研究义理、考据、辞章,而是选择“用脚做学问”,去发掘历史遗迹和遗存,把“纸上的材料”与“地下的新材料”结合,为自己的研究找到实物证据。用傅斯年的话说,就是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。虽然条件极为艰苦,在野外考察的时候,经常需要风餐露宿,在泥泞的山路、贫瘠的荒漠、荆棘密布的丛林里穿行;他们有时坐着骡车颠簸,有时要赤脚蹚过冰河,有时需要住进牛棚,沿途可能找不到食物,甚至连饮水都成问题;有人在考古勘探中遭遇塌方和煤气中毒,不幸遇难;有人在深谷里迷路,差点闯入瘟疫区;还有人被土匪抢劫、枪杀,或者被日军杀害。但他们刚毅坚卓,而且成就斐然。在短短的二三十年里,就开创了中国考古的黄金时代。今天我们耳熟能详的许多重大考古发现,都是由那批学者完成的,比如,周口店北京人遗址、山顶洞人遗址、仰韶文化遗址、龙山文化遗址、河南安阳殷墟等等,他们发掘出来海量的甲骨文、青铜器、简牍、陶器、玉器、石器,以及包括恐龙在内的大量古生物化石。许多被世人遗忘了几个世纪的古建筑、古雕塑,也是由他们重新发现,并从此得到保护。而他们当中的地质学家,则为寻找各种矿产资源耗尽了心血,发现了大量金属和能源矿藏,为中国的工业发展提供了原材料和原动力。这批从书斋走向旷野的学者,开创了中国学术的新纪元,也改变了世界对中国的认识,因而被作者称为“荒野上的大师”。

这些大师们所做的工作,远不止是简单的文物挖掘和整理,在那个西方列强对我国历史文化虎视眈眈,妄图通过掠夺文物、歪曲历史来贬低我们民族的时代,他们用科学严谨的考古发掘,用实实在在的证据,向全世界证明了中华民族源远流长、璀璨夺目的历史。从数十万年前的“北京人”时代,到以仰韶文化、龙山文化为代表的新石器时代,再到殷商时代,一项项重大的考古发现在向世人宣告:在古老的东方大地上,始终存在着可以与西方并驾齐驱的文明,我们有着悠久辉煌的历史,有着一度领先世界的璀璨文明。他们不只是在学术上求自立,更是为民族崛起重拾信心。国学大师陈寅恪说:“国可亡,而史不可灭。”地质学家翁文灏说:“即便中国暂时亡了,我们也要留下一点工作的成绩,叫世界上知道我们尚非绝对的下等民族。”历史学家傅斯年也曾倡议中国学者奋发图强,挑战西方汉学界,“应存战胜外国人之心,而努力赴之。”

回望那个并不遥远的中国考古起步年代,我们依然会对那群“荒野上的大师”肃然起敬。他们生逢国家不断裂变重组的乱世,但他们没有自怨自艾,而是努力恪守知识分子的本分,勇敢地承担起为天地立心、为民族救亡图存的责任。在那样一个“急起直追”的年代,每个人都有时不我待的紧迫感。“我辈于乱世求研究,本为逆流之妄举。” 一代勇毅的学者在荆棘丛林之中,不停地奔走前行,在历史的夹缝里,开创了属于自己的黄金时代。